Здесь, пробивая облака,

В особый мир врываешься,

Где красота пьянит слегка,

Где заново рождаешься!

Школа лётчиков

Школа лётчиков

В начале 20-х годов прошлого века в Брянской губернии повсеместно стали создаваться добровольные оборонные организации. Первыми зародились Военно-научные общества в войсках и военно-учебных заведениях Красной Армии – после всесоюзного съезда в марте 1926 года ставшие Обществом содействия обороне СССР (ОСО). А 8 июня 1923 года (по архивным данным), в связи с призывом к профсоюзам Президиума ВЦСПС, на собрании учредителей было основано Брянское губернское Общество друзей Воздушного Флота (ОДВФ). Его важнейшими задачами стали устройство местных воздушных линий в Брянской и соседних губерниях, и всесторонняя поддержка молодого Воздушного Флота страны. В июле 1924 года появилось Добровольное общество друзей химической обороны и химической промышленности (ДОБРОХИМ). А уже в сентябре 1925 года, объединением ОДВФ и ДОБРОХИМа, был образован Авиахим. Он комплексно ведал подготовкой мирного населения к защите от воздушно-химического нападения, практически помогал государству в создании кадров авиационных и химических специалистов, проводил ознакомительные и агитационные кампании, организовывал целевые библиотеки, авиахимкружки и клубы, авиационные соревнования и перелёты самолётов, в ходе которых проверялась авиатехника и изучались трассы будущих воздушных сообщений. Строил и закупал на добровольные денежные взносы военные и гражданские самолёты, которые передавались государству…

Накануне преобразования ОСО и Авиахим в единое Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), 4 января 1927 года, Бежицкому, Севскому и Дятьковскому исполкомам была послана срочная телеграмма: «В январе сего года в г. Брянск прилетает самолёт, который имеет совершить 28 полётов, в том числе над Бежицким, Севским и Дятьковским районами. А посему Губернский исполнительный комитет рекомендует следующее: развивать усиленную агитационную работу по разъяснению авиационной и химической обороны».

В феврале 1927 года в Брянске состоялся первый совместный пленум советов губернского Авиахима и ОСО. К лету этого же года в Брянске даже был создан музей ОСОАВИАХИМа, открылись первые авиамодельные кружки, начались занятия по парашютному спорту и стартовали кампании по вербовке в лётные школы. А к 1929 году ОСОАВИАХИМ в Брянской губернии стал одной из крупных общественных добровольных организаций, в которую входили уже более сорока тысяч человек. На построенном между Брянском и селом Городище аэродроме, в октябре 1927 года начала формироваться профессиональная военная авиационная бригада. Она получила наименование 15-й авиабригады, командовал ею старший военный лётчик товарищ Лопатин. С 17 октября 1927 года в Брянск стали прибывать профессиональные авиаторы…

Прорывной, революционный рост Военно-Воздушных Сил в 30-е годы прошлого века потребовал кардинального расширения и улучшения подготовки лётчиков. Для привлечения внимания советского народа к авиации в стране развернули мощную агитационную работу. У молодёжи приоритетно формировали стремление овладеть профессией военного лётчика, посвятить свою жизнь стремительно развивающимся Военно-Воздушным Силам.

В Бежице на базе завода «Красный Профинтерн» в 1932 году была открыта планерная станция с единственным планером УП-4, на котором юноши города делали свои первые шаги в авиации. На её базе с 10 октября 1933 года начинается создание Бежицкого аэроклуба, и в этом же году на аэродром у села Бордовичи на северо-западной окраине Бежицы прилетают учебные самолёты У-2 (в октябре 1934-го постановлением ВЦИК Бордовичи вместе с сёлами Городище, Бежичи и Чайковичи официально войдут в городскую черту растущей Бежицы). Под руководством товарища Сергеева, новый аэроклуб быстро укомплектовали лётно-инструкторским и техническим составом. В начале 1934 года учредили ещё один аэроклуб – основанный уже в городе Брянске. Им командовал товарищ Гершман, а лётной частью аэроклуба – товарищ Катунин, награждённый нагрудным знаком ОСОАВИАХИМа «За активную оборонную работу» (ЗАОР) высшей степени. Весной 1934 года, вместе с организационным становлением и строительством, на аэродромах Бежицкого и Брянского аэроклубов стартовала захватывающая лётная жизнь.

Сотни рабочих парней Бежицы и Брянска увлечённо взялись за овладение самолётом, планером, парашютом. В школах городов действовали сотни авиамодельных кружков. Были открыты филиалы аэроклубов в Клинцах, Дятькове, Жуковке. Началась эра бурного развития авиационного спорта. Юноши, закончившие обучение на самолётах У-2 (По-2), направлялись в военные училища лётчиков.

В 1935 году состоялся первый выпуск пилотов Бежицкого аэроклуба – 27 человек с завода «Красный Профинтерн» (сегодня АО «УК «БМЗ» в составе АО «Трансмашхолдинг»), в том числе одна девушка – Тоня Федосова. Это было неординарное событие, особую важность которого выразительно характеризует приезд на торжественную церемонию высшего политического и военного руководства Западной области, в которую входила тогда Брянская губерния. Лётный смотр мастерства выпускников на аэродроме аэроклуба, в присутствии секретаря Западного обкома ВКП(б) Ивана Петровича Румянцева, лично принимал командующий войсками Белорусского военного округа, командарм 1-го ранга Иероним Петрович Уборевич. А позже, вечером, выступая во Дворце культуры на торжественном заседании, посвящённом первому выпуску Бежицкого аэроклуба, командарм дал высокую оценку подготовке молодых пилотов. И разъяснив острую востребованность будущих кадров для создаваемой страной мощной военной авиации, нацелил новый, растущий аэроклуб на широкое привлечение рабочей молодёжи к обучению парашютному и лётному делу.

Статья на нашем сайте «Первый выпуск Бежицкого аэроклуба»

Учебный самолёт У-2 (По-2)

Учебный самолёт У-2 (По-2)

Учлёты

Учлёты

На лётных полях Бежицкого (с 1936 по 1943 года Орджоникидзеградского) и Брянского аэроклубов ОСОАВИАХИМа начали свой путь в небо многие фронтовые авиаторы, которые в лавине боёв, сражений и битв Второй мировой войны своей личной воинской доблестью самоотверженно прославили родную, полыхавшую Брянщину, нашу грандиозную свершениями, могучую страну и её великий народ-победитель. За боевой подвиг или выдающиеся боевые заслуги в Великой Отечественной войне 20-ти авиаторам из воспитанников и инструкторов Бежицкого и Брянского аэроклубов присвоено почётное звание Героя Советского Союза и 1-му Героя Российской Федерации. А Павел Михайлович Камозин за образцовое выполнение заданий командования и геройские подвиги на фронте борьбы с немецкими захватчиками дважды удостоен высшей степени государственного отличия. На всю страну среди лётчиков-истребителей было всего 26 человек, ставших дважды Героями Советского Союза…

Решительно изменив свою судьбу, выпускники Бежицкого и Брянского аэроклубов ОСОАВИАХИМа стали закалённым стержнем замечательной когорты боевых авиаторов с Брянщины. Как и многие тысячи своих фронтовых соратников, проявив выдающиеся мастерство, упорство, доблесть и героизм в ожесточённой воздушной войне, переломив господство Люфтваффе, они пронзительно продемонстрировали могучему врагу и всему миру поразительную отвагу, стойкость, целеустремлённое самопожертвование и ошеломляющую силу духа крылатых бойцов Красной Армии – революционно быстро, масштабно и крайне своевременно подготовленных советской страной. С глубочайшим почтением мы приводим здесь несколько их имён…

Однокурсник Ивана Никитовича Кожедуба по Чугуевской авиашколе, талантливый, самоотверженный лётчик-штурмовик, трижды награждённый высшей государственной наградой – орденом Ленина – Николай Иванович Чувин. Одиннадцать раз сбитый, четырежды раненный и трижды контуженный, но уцелевший и сам уничтоживший одиннадцать самолётов противника, он гордый участник Парада Победы. Уже в 1941 году (сражаясь под Брянском) сержант Чувин получил личную благодарность от Сталина за уничтожение 19 августа большого склада боеприпасов на станции Зноб – со взрывом исключительной силы, едва не погубившим атакующий важную цель Ил-2 и его героического пилота.

Феноменально вернувшиеся в строй, несмотря на увечья после тяжёлых ранений, однорукий волевой фронтовой лётчик Иван Антонович Леонов и Евгений Ефремович Гукалин – мужественно сражавшийся на истребителе Ла-5 без утраченной кисти левой руки.

Николай Андреевич Рожнов в интенсивной и яростной штурмовой работе проявил себя не только как грозный боец и искусный авиационный командир. Он ярко выразил себя как лётчик-профессионал высочайшего уровня. На тяжело бронированном Ил-2 Рожнов неоднократно и эффективно участвовал в воздушных боях против существенно превосходящих по численности групп самолётов противника. Уже на повреждённой зенитным огнём машине и с минимальным боекомплектом после проведённых штурмовок. При этом Николай Андреевич вошёл в уникальную плеяду лётчиков, выполнивших гениально выверенный пролёт под мостом. И совершил это в бою на истерзанном вражеским огнём штурмовике Ил-2, с глубокого маневра на больших перегрузках и на предельной скорости! Сбив до этого последним залпом из пушек Messerschmitt Bf.109F «Фридрих» из пытавшейся добить его группы из пяти немецких истребителей. За сбитый «Мессер» и отличную штурмовую работу старший лейтенант Рожнов был награждён 11 июля 1943 года своим первым орденом Красного Знамени.

Легендарный лётчик гражданской авиации Дмитрий Сергеевич Езерский в войну стал гвардейцем авиатранспортной дивизии с сотнями вылетов в ближний и глубокий тыл противника в сложнейших условиях. Он сохранил несколько сотен драгоценных жизней детей блокадного Ленинграда, партизан и бойцов различных спецгрупп, вывезенных им в тыл. Снабжал и спасал югославских партизан в отчаянных вылетах в горы с ювелирной посадкой на неподготовленные площадки. Став примером стойкости, мастерства и мужества, Дмитрий Сергеевич всей своей жизнью воплотил девиз самоотверженного фронтового труженика – сначала мы сделаем самое сложное, а невозможное, чуть позже!

Умелый и отважный штурман летающей лодки МБР-2 Виктор Тимофеевич Чванов с 22 июня 1941 года геройски сражался на Краснознамённом Балтийском флоте в рисковых бомбардировках и разведках войск противника, в глубоких рейдах по тылам врага. А позже, после перевода весной 1942 года в 1 гвардейский МТАП, Виктор Тимофеевич в качестве штурмана ДБ-3Ф особо отличился при полётах на крейсерство и торпедные удары по кораблям и транспортам противника в Финском заливе и Балтийском море – заслужив своей боевой работой всеобщее уважение не только в полку, но и на Балтике, как лучший из лучших мастеров торпедных атак.

Самородки русского неба, одарённые лётчики-истребители и вдохновляющие командиры-лидеры Павел Михайлович Камозин, Владимир Георгиевич Щёголев, Иван Павлович Лавейкин, Вадим Николаевич Бузинов, Игорь Ефремович Кустов, Анатолий Афанасьевич Морозов. Друг грозного воздушного бойца Павла Михайловича Камозина и его соратник по духу и деяниям, Сергей Семёнович Азаров, также поразительная личность в авиации с восхищающими заслугами. Ведь этот скромный и даже застенчивый человек с очень трудным детством, дважды успешно изменил свою судьбу. Причём кардинально. Затем с исключительной стойкостью и мастерством сражался на устаревшем И-16 в непрерывных отступлениях 1941-1942 годов на черноморском побережье. А далее в совершенстве освоил английский «Спитфайр», подготовил на нём своих подчинённых и вновь результативно бил врага из лучших эскадр Люфтваффе. Но несмотря на успешную боевую карьеру, отличные перспективы, и главное – высокие шансы как опытного, виртуозного профессионала лично выжить в воздушном бою 8 мая 1943 года, он не раздумывая отдал жизнь за своего уже сбитого командира… Уникальный человек и боец, дважды за короткую, исключительно напряжённую боевую жизнь представленный к званию Героя. Который с тяжёлыми ожогами трагично умирал в мучениях, терзавших его трое суток – надёжно прикрыв от расстрельного огня истребителей противника своего командира, спускавшегося на парашюте.

Пусть частично повторяясь, среди драгоценных для нас воинских имён особо вспомним, уважаемые земляки, ещё семь. Четверо фронтовых авиаторов из Бежицкого и Брянского аэроклубов совершили воинский подвиг, ценой своей жизни громя врага в таранных ударах – это Венедикт Ефимович Ковалёв (14 декабря 1941 года), Константин Фёдорович Ерошкин (10 мая 1943 года), Александр Ильич Петухов (18 июля 1943 года), Илья Борисович Катунин (23 апреля 1944 года). Ещё трое выпускников Бежицкого и Брянского аэроклубов выжили в дерзких таранах самолётов противника – Анатолий Афанасьевич Морозов, Игорь Ефремович Кустов и Евгений Ефремович Гукалин.

С упоением и беспредельным упорством воодушевлённых энтузиастов заполнившая аэроклубы городская и сельская молодёжь 1930-х годов – это неутомимые, ответственные и целеустремлённые труженики с малых лет познавшие лишения, тяжёлую работу и голод, горькие потери родных. Стойко преодолевавшие суровые испытания, настойчиво добиваясь заветных целей. Часто из многодетных семей. Так, Сергей Азаров – пятый ребёнок в крестьянской семье, в которой было девять детей. Николай Чувин из семьи рабочего. Пятеро малолетних детей очень рано потеряли отца, дружно трудясь, долго ухаживали за тяжелобольной матерью, а после её кончины остались сплочёнными горем, круглыми сиротами. Отважная боевая девушка-орлица Антонина Худякова из крестьянской семьи, взрастившей двенадцать детей. Упорный и неистощимый жизнелюб, грезивший авиацией, Иван Леонов – тринадцатый ребёнок в семье из глухой деревушки...

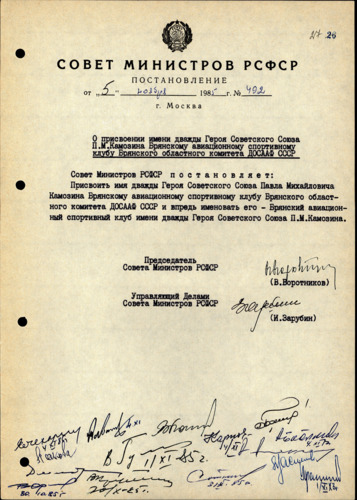

В 1985 году имя ярко просиявшего советского сокола и ответственного, искусного крылатого командира, стремительно ставшего гордостью истребительных полков накалённых битв за Кавказ и освобождение Крыма, дважды Героя Советского Союза Павла Михайловича Камозина было присвоено Брянскому АСК ДОСААФ постановлением Совета Министров РСФСР.

Постановление Совета Министров РСФСР №492 от 5 ноября 1985 года

Впечатляющий, вдохновляющий путь от курсанта Брянского аэроклуба до начальника управления подготовки и распределения кадров – члена Военного совета Военно-воздушных сил Российской Федерации, прошёл заслуженный военный лётчик, генерал-лейтенант авиации Александр Николаевич Осипенко. Преданность своему авиационному призванию Александр Николаевич проявил и в творчестве, написав автобиографичную книгу «В небесах летали одних…». А его книга «Две звезды» посвящена истории семьи двух кавалеров медали «Золотая Звезда», авиаторов Полины и Александра Осипенко. В ней на основе архивных материалов Александр Николаевич документально воссоздал подлинную биографию знаменитой лётчицы, рассказал о подготовке и отважном выполнении рекордного перелёта самолёта «Родина» на Дальний Восток. Как заинтересованный исследователь и увлекающий авиационный историк выразительно раскрыл боевой путь генерал-лейтенанта авиации Александра Степановича Осипенко – Героя-добровольца национально-революционной войны в Испании из Брянской 83-й авиабригады, а затем крупного военачальника в Великой Отечественной войне и напряжённого послевоенного периода.

В феврале 1983 года высокое звание Героя Социалистического Труда было присвоено выпускнику Брянского аэроклуба 1951 года, «Заслуженному пилоту СССР» Анатолию Владимировичу Григорьеву. Одухотворённый небом, влюблённый в своё дело, одарённый и надёжный профессионал, Анатолий Владимирович более тридцати лет посвятил лётной работе, долго руководил правительственным авиаотрядом. Он безупречный командир борта номер один с колоссальным безаварийным налётом более 15-ти тысяч часов, десятками ответственных заданий по перевозке первых лиц государства, требовательный и щедрый лётный наставник, который подготовил и ввёл в строй свыше 50-ти командиров воздушных судов. Добившись 1-го разряда как лётчик-спортсмен, лётную подготовку в 1971-1972 годах в Брянском АСК прошёл Юрий Петрович Трегубенков, впоследствии ставший комдивом (в 1993 году), «Заслуженным военным лётчиком Российской Федерации» (в 1995-м), начальником Государственного лётно-испытательного центра имени Валерия Павловича Чкалова (в 1999-м). А в 2000 году – Героем России (за мужество и героизм, проявленные в контртеррористической операции на Северном Кавказе) и генерал-лейтенантом авиации. Имея квалификацию лётчика-испытателя 1-го класса и освоив более 40 типов самолётов и их модификаций, Юрий Петрович Трегубенков в 2008 году был уволен в запас по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, и затем долгое время работал советником исполнительного директора ОАО «ОКБ Сухого».

Портрет Героя Российской Федерации Юрия Петровича Трегубенкова, созданный брянским художником Алексеем Валентиновичем Несоновым

С честью выполняя суровый воинский долг, двое выпускников Брянского АСК отдали жизни в вооружённых конфликтах, проходивших на Северном Кавказе в 1994-1996 и 1999-2009 годах (первая и вторая чеченские войны). С детства мечтая о судьбе военного лётчика, в 14 лет лётную (на Як-52) и парашютную подготовку в Брянском АСК начал Андрей Азаров, упорно проломивший все препятствия на пути к службе вертолётчиком. В ночь с 4-го на 5-е января 1995 года старший лётчик-штурман многоцелевого Ми-8МТВ-2 2-й отдельной авиационной эскадрильи авиации Внутренних войск МВД СССР, старший лейтенант Азаров Андрей Владимирович погиб вместе со всем экипажем вертолёта майора Брызгалова Алексея Владимировича, сбитого чеченскими боевиками. Выполнив ночной штурмовой авиаудар ведомым в составе пары, вертолёт Брызгалова рухнул после взрывного поражения наземным огнём противника и сгорел на месте падения в районе населённого пункта Гребенская. За боевые действия в Чечне старший лейтенант Азаров Андрей Владимирович посмертно награждён Орденом Мужества и навечно зачислен в списки войсковой части 3543. Командир взвода разведки 234-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии, гвардии лейтенант Ермаков Олег Викторович, ценой своей жизни совершил воинский подвиг при ночном прорыве к высоте 776 горной кромки Аргунского ущелья – на помощь самоотверженной 6-й роте псковских десантников. Целеустремлённо готовясь к воинскому призванию в десантном братстве, Олег Ермаков с первого класса школы увлечённо занимался вольной борьбой, а с 14-ти лет военно-прикладным парашютным многоборьем, выполнив в Брянском АСК более 200 прыжков с парашютом.

Герой Российской Федерации гвардии лейтенант Ермаков Олег Викторович. Фотография (частично восстановленная) из семейного архива Ермаковых

Список Героев разных поколений, вышедших из рядов Бежицкого и Брянского аэроклубов

Специальная историческая справка...

После неимоверных страданий и огромных жертв кровавой оккупации потребовалось исключительно много сил и упорства для тяжкого, но жизнеутверждающего восстановления Брянщины из развалин и пепелищ. Но уже в сентябре 1950 года в Бежице возродили аэроклуб. А день седьмой годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков оказался особо знаковым – ведь 17 сентября 1950 года в Бежице был торжественно открыт бронзовый бюст её уроженца, выпускника и инструктора Бежицкого аэроклуба, дважды Героя Советского Союза Павла Михайловича Камозина. После вхождения Бежицы в состав Брянска летом 1956 года аэроклуб стал единым для растущего областного центра. Позднее, в феврале 1964 года, Брянский аэроклуб был преобразован уже в авиационно-спортивный клуб, вскоре кардинально расширив свои возможности по ключевым направлениям работы, которые государство определило для ДОСААФ.

Праздничный митинг открытия в Бежице бронзового бюста дважды Героя Советского Союза Павла Михайловича Камозина, 17 сентября 1950 года

Восстановительный подъём в многотрудное послевоенное время продолжился качественным развитием аэроклуба в следующие десятилетия, когда плодотворно вызревало и совершенствовалось личное мастерство его лётно-инструкторского состава, заботливо нарастала и пестовалась учебно-материальная база, системно поступали новые, более совершенные самолёты, парашюты и необходимые средства обеспечения. В 70-е года нового, животворящего и мощного прогресса отечественной авиации, Брянский АСК ДОСААФ устремлённо вышел на призовые места в стране, а вскоре и в масштабных международных состязаниях. Основа такого неординарного успеха нашего аэроклуба – это созидающая преемственность замечательных поколений авиаторов, целенаправленная работа и настойчивое саморазвитие, высокий профессионализм и увлечённость, сплочённость вдохновляющего коллектива одарённых единомышленников. И, конечно, ошеломляющий авиационный дух, любовь к небу, закаляющее преодоление потрясений экстремальных ситуаций, выдержка, воля и риск с желанием выйти за пределы уже познанного. Это захватывающее сотворение себя в авиационной профессии, глубокое её видение и уважение к драгоценному опыту, мастерству, и напряжённому лётному труду…

Авиационно-спортивный клуб имени Павла Михайловича Камозина за годы своей окрыляющей работы подготовил 72 мастера спорта, 17 мастеров спорта международного класса, 2-х заслуженных мастеров спорта, сотни спортсменов – кандидатов в мастера и перворазрядников. Многие воспитанники Брянского АСК завоевали медали различного достоинства на соревнованиях как внутри страны, так и за рубежом. Так, в 1995 году абсолютным чемпионом по высшему пилотажу стал Алексей Федин, выполнив норматив мастера спорта международного класса, а брянская команда лётчиков тогда заняла II место. Алексей Федин, увы, погибший в 2005 из-за разрушения в воздухе чрезмерно изношенного, сверхлёгкого самолёта Аэропракт-20, для очень многих был не просто инструктором, а уникальным наставником и Учителем с большой буквы.

Славу клуба приумножили два Дмитрия – Калмыков и Кирюхин. На чемпионате России по высшему пилотажу Дмитрий Калмыков в 2006 году занял первое, а в 2008 – второе место. Вновь целеустремлённо пришедший в родной аэроклуб уже 35-летним, настойчивый и упорный Кирюхин, стремительно стал сначала пилотом-любителем, а занявшись авиаспортом и начав выступать на соревнованиях по высшему пилотажу, сразу взял четвёртое место на чемпионате России. А на открытом чемпионате 2007 года в Белоруссии Кирюхин «перелетал» всех, став абсолютным чемпионом этих международных соревнований. Причём победил Дмитрий на Як-55 хозяев чемпионата, на котором до этого ни разу не летал! Призёр многих соревнований, кандидат в мастера по самолётному спорту, Дмитрий Кирюхин оканчивает Калужское училище ГА, и уже как лётчик-инструктор обучает курсантов, а затем командует лётным звеном и два года руководит Брянским аэроклубом. По сути, решительно спасая аэроклуб после всеобщего развала переломного времени шоковых 90-х годов с жестокой разрухой, а потом с застойным тленом в начале 2000-х. Разносторонне талантливый, зажигающий позитивом, увлечённый, вдохновляющий и объединяющий соратников, Дмитрий Кирюхин трагически погиб в 53 года руководителем брянских аэроклуба и дайвинг клуба «Скат» – при крушении упавшего в Десну двухместного автожира Calidus в июле 2013 года, пилот которого уцелел…

В истории клуба одним из превосходных достижений его мощного планерного звена, стал рекорд, установленный 22 июля 1959 года брянским лётчиком-инструктором-планеристом Михаилом Фёдоровичем Симоновым. На планере КАИ-12 «Приморец» он пролетел по прямой 437 км! Напомним, что начиная с первых Всесоюзных планерных испытаний в 1923 году, и почти до начала Великой Отечественной войны, наш планеризм развивался семимильными шагами. Во второй половине 1930-х годов советские планеристы были обладателями абсолютного большинства мировых спортивных рекордов (к 1939 году 13 из 18!). Учебный планеризм был распространён по всей стране, играл выдающуюся роль в подготовке «моторных» пилотов и недаром большое количество незаурядных и великих испытателей, боевых и гражданских лётчиков вышло из числа планеристов. Именно с середины 1930-х годов получила широкое распространение буксировка планеров самолётом, которая в свою очередь породила многоместные транспортные планеры – сыгравшие затем значительную роль во время Великой Отечественной войны в качестве эффективного средства воздушного десантирования. Знаковые советские конструкторы авиационной и ракетно-космической техники на разных этапах своей деятельности много внимания уделяли и безмоторной авиации. В том числе и Михаил Петрович Симонов – генеральный конструктор АООТ «ОКБ Сухого», Герой России, лауреат Ленинской премии и Государственных премий РФ. Он организатор и руководитель одного из первых в стране студенческого конструкторского бюро – СКБ КАИ (1956–1959 года), а также один из инициаторов и организаторов создания на базе СКБ КАИ Опытного конструкторского бюро спортивной авиации, заместитель главного конструктора этого ОКБ (1959–1969 года). При его непосредственном участии и руководстве в СКБ КАИ и ОКБ спортивной авиации были разработаны и внедрены в серийное производство спортивный планер КАИ-6, первые в стране цельнометаллические учебные и рекордные планеры КАИ-11, КАИ-12, КАИ-14, КАИ-19. Причём двухместный планер КАИ-12 «Приморец» строился крупной серией – около 800 экземпляров. Только авиазавод №116 выпустил в 1959 году 203 КАИ-12, которые успешно летали до 1990-х годов. Увы, после десятилетий лидерского развития, в 70-е годы прошлого века советское планерное конструирование постепенно сошло на нет, и наши пилоты с тех времён не установили ни одного рекорда, который был бы зарегистрирован международной федерацией планеризма.

У парашютного звена Брянского аэроклуба впечатляющее созвездие прославленных спортсменов и тренеров, одухотворённых любовью к своему делу. В этой восхищающей, спаянной когорте ярких личностей такие люди, как рекордсмены мира Владимир Богомазов и Евгений Прокошин, на счету каждого из которых за 7 тысяч прыжков и многократные победы в самых престижных международных соревнованиях. Легендарный тренер Виктор Николаевич Ступеньков, превосходный профессионал и тренер Михаил Георгиевич Ильин. Рекордсмен мира Евгений Прокошин, который многократно становился абсолютным чемпионом СССР, чемпионом СССР и России, победителем международных соревнований. А также рекордсменка мира Евгения Клиценко – она неоднократно завоёвывала звание чемпионки СССР и России, чемпионки мира. Заслуженный мастер спорта России Светлана Клёнина – единственная за всю историю парашютного спорта трёхкратная абсолютная чемпионка мира по классике (как среди женщин, так и среди мужчин!), победительница большого числа чемпионатов СССР и России, международных соревнований и многократная рекордсменка мира. Заслуженный мастер спорта России Сергей Кулаков – рекордсмен мира и победитель нескольких чемпионатов мира, СССР и России. Рекордсмены мира и победители домашних и мировых чемпионатов Александр Овчинников, Ирина Федотенкова, Василий Радченко, Александр Лаптев… Ещё в 1956 году наши аэроклубовские парашютисты Анатолий Ершов и Николай Некрасов первыми добились звания мастеров спорта (и получили нагрудные знаки спортивного звания №8010 и №8009). Причём Николай Некрасов был у нас единственным обладателем кубка имени Николая Александровича Евдокимова – выдающегося лётчика и исследователя-парашютиста, мирового пионера и рекордсмена парашютных прыжков с затяжным раскрытием, автора стиля свободного падения «ласточка Евдокимова» из группы отважных, талантливых энтузиастов-авиаторов, разработавших методику высотных, затяжных и сложных парашютных прыжков. Близкий друг первых брянских мастеров парашютного спорта, Вячеслав Григорьев, перейдя из самолётного звена, с 1958 года стал выступать в соревнованиях парашютистов на разных уровнях. Он 11 раз феноменально побеждал на зональных соревнованиях, стал чемпионом СССР, ДОСААФ, судьёй Всесоюзной категории, абсолютным чемпионом России и рекордсменом мира. Всего же за годы работы парашютное звено аэроклуба подготовило 42 мастера спорта, 2-х заслуженных мастеров и 14 мастеров спорта международного класса. В 2008 году вся брянская команда парашютистов на чемпионате России по купольной акробатике выполнила норматив мастеров спорта. Благодаря областному финансированию и энтузиазму бывшего инструктора клуба Алексея Поваренко, в 2010 году была возрождена купольная акробатика. И с 2012 по 2016 года наши ребята держали второе и третье места в российском первенстве, а на чемпионате мира в Дубае, в 2012, они добились пятого места. Поваренко Алексей, Терёшин Артём, Мотылёв Максим, Белоконь Евгений, Минаков Андрей, Хорошев Алексей – стали мастерами спорта, а Борбачёв Павел, Антоненков Павел и Кузнецов Евгений – мастерами спорта международного класса. К сожалению, при прекращении финансовой поддержки, сильные талантами, замечательные брянские команды, вынужденно распались…

На поворотном рубеже конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века Брянский аэроклуб готовил до 300 курсантов для ВДВ и до 30 курсантов-лётчиков, одновременно успешно развивая авиационный и парашютный спорт высоких достижений. Работая сегодня совершенно в других условиях и целевых приоритетах, аэроклуб сберёг ключевую способность обучать лётному и парашютному делу. Пусть и в очень скромных масштабах – готовя в год по 15-30 призывников для ВДВ. Вызывает личное уважение и обнадёживает, что трое решительных брянских ребят, прошедших первоначальное лётное обучение, давно ставшее материально труднодоступным, успешно поступили в лётные училища в 2018 году.

Покорённые поразительным авиационным призванием, мы необычайно рады, что Брянский аэроклуб уцелел, стойко преодолев тяжёлые испытания периода сокрушающих перемен. И сохранил заслуженную, закалённую надежду на развитие в новых условиях. С особым уважением мы тепло благодарим всех, кто боролся за Брянский аэроклуб, и отстоял его право на жизнь. Захватывающая возможность с кипучей юности обстоятельно и прочно прикоснуться к окрыляющему небу, сбережённая для брянцев пока живёт наш именитый аэроклуб, достойна широкой общественной поддержки и системной государственной заботы.

Статья на нашем сайте «Уникальная школа патриотизма и мастерства – ОСОАВИАХИМ»